蜜蜂と遠雷

★★★

2019年/118分 #石川慶

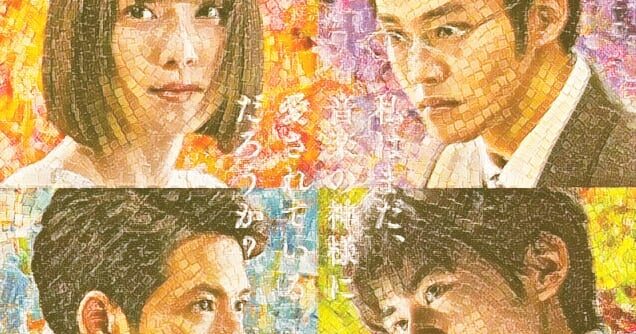

主演は亜夜#松岡茉優、明石#松坂桃李、マサル#森崎ウィン、塵#鈴鹿央士。若手俳優夢の競演。

主題は塵とホフマンが語る音楽観の表現「音楽を外へと連れ出す」に宿る。彼等の人の手で密封された音を自然へ還元させる考え方は塵の演奏を聞いた天才達を共鳴させ、彼等に最高の演奏を引き出させる。

見所は少年塵を中心に天才3名が最大限の能力を引き出し共鳴し始めるコンテスト場面。この瞬間、我々は絶句し沈黙する。

原作は#恩田陸 同名小説、第156回直木賞、第14回本屋大賞W受賞作。作者は浜松国際ピアノコンクールを取材し舞台とする。

現象の話。本作の題名は宮沢賢治「春と修羅」を印象づける。賢治は自分を存在では無く現象と主張し電燈の青い照明と振り返る。彼は妹の死により悲哀の中で作品を著すがそれは彼自身が悲しみを乗り越える為に必要な行為であり、春に修羅として生きる決意が込められる。賢治が自分を現象として捉えた様に陸は音楽を現象と捉える。

蜜蜂の話。蜜蜂は植物の花粉を媒介し受粉と果実の生成の手助けをする生態系に不可欠な存在。本作では塵が二人の天才マサルと亜夜を手助けし才能を開花させる役割を果たす。コンテスタント達は世界中の音符を集める為に切磋琢磨をする。題名の意味するものは小説の一節にヒントが隠されている「明るい野山を群れ飛ぶ無数の蜜蜂は世界を祝福する音符である」

遠雷の話。遠雷は遠くで轟く雷、気配は感じれど存在は見えない。これはコンテスタント達と審査員両方の視点から既に他界したホフマン先生を想起させる。彼は弟子の塵に音楽を外へと連れ出すたいう願いを託す。無論其処に彼の姿は無いが全員が彼の存在を感じて教唆され好影響を受ける。此方でも小説の一節にヒントが隠されている「遠い処で低く雷が鳴っている、冬の雷、何かが胸の奥で泡立つ感じがした、稲光は見えない」

映像の話。映像化不可能のコピーは伊達ではない。亜夜の動揺や自信を投影する心の動き、塵の聞いた事が無い嫉妬や怒りさえ覚える音楽、マサルの完璧水準の演奏、明石の生活の中に染み渡る音等、原作は500頁超、本設定は一流を避ける中途半端さの撤廃要求、この難題を上手に仕上げている。

研究の話。音楽と演技のシンクロは絶品。亜夜のピアノは河村尚子、明石は福間洸太朗、マサルは金子三勇士、塵は藤田真央と日本代表の若手ピアニストが集結する。彼等や俳優は全身から肘や指先に至る迄に動きを観察研究、春と修羅は作曲家の藤倉大が創作した。本選クライマックスの亜夜が奏でるピアノ協奏曲第3番の感動は必死。

戦場の話。コンクールは戦争、戦場の臨場感も去る事ながら其処に至る苦悩や葛藤がドラマとなる。雅美は明石のドキュメンタリーを撮影しているが彼女もドラマを欲する。仕事や育児に家事もこなす音楽に向き合い続けた苦労人は人々に感動を与える。一心不乱に物事に専心する人間の姿は美しい。

恩恵の話。明石は奨励賞と菱沼賞をW受賞する。彼自身、舞台で演奏する彼等と自分の距離を実感して涙するが、才能に恵まれている故に察知可能な感覚ではあるが天才の領域には辿り着けない事も理解出来てしまう。天才の領域に辿り着けるのは一握りで努力では賄えない壁が存在する。凡人に取って受賞は救済であり神からの恩恵、敗れし者への肯定と希望を提示する。

普通の話。本作に主人公は存在しない。群像劇は物語を散漫にさせるが本作は視点を自然に変化させ上手に切り抜けている。とりわけ明石は天才の塵や亜夜、妻やメディア、審査員や作曲者等、様々な視点で人物像を浮き彫りにする。普通の人には天才に対する屈折した優越感があり、才能のある者同士でないと生まれないものがあるのも事実。他人からの影響が個人の成長に大きく関与する。

挑戦の話。クラシックは知的側面の強い音楽、即興のカデンツァは自分の中で作曲家情報から楽曲を解釈し知的且つ自由に演奏して評価される形。春と修羅を巡るコンテスタント達の殆どは知性的演奏を見せるが塵や亜夜は感性的演奏で勝負する。通常、此迄の楽曲引用が通例だが本作は皆がオリジナルで果敢に挑戦する。

両立の話。近年、人工知能による作曲も進んでいる。知能は知識を活用し物事を判断する事で膨大なデータからの組合せによる配列。しかし感性が欠落する。配列演奏は可能でも血の通った音楽に出来るかは人間だけが為せる技である。知能と感性の両立は当分、先の話と噂される。

世界の話。本作は亜夜の本選演奏は描かれず結果だけが表示される。受手は結果に注目するものの演奏の連続は冗長さを生み出す。敢えて切る事で想像が掻き立てられ作品に余韻を生み爽やかな後味を残す。音楽は身の回りに溢れているもの、全てを語らない事が彼女の世界を我々に浸透させる。

4スジ3ヌケ4ドウサ3テイジ3コノミ